INVASÃO SOVIÉTICA NO AFEGANISTÃO: A HISTÓRIA NÃO CONTADA

Mujahedin segurando duas munições de lança-foguete. Foto por Robert Nickelsberg, via All That’s Interesting.

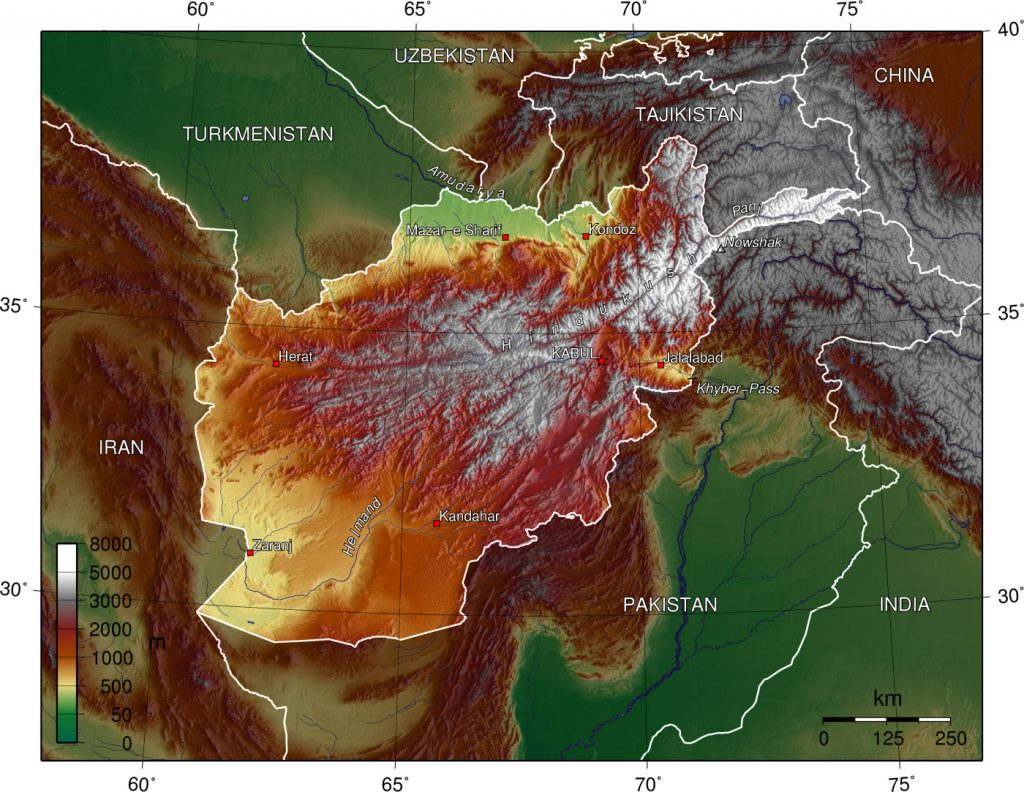

Localizado em uma região extremamente importante entre as principais rotas comerciais do Oriente Próximo e da Ásia, o Afeganistão sempre sofreu influências externas de vários povos, desde a dinastia persa até os britânicos. Portanto, o objetivo deste artigo é analisar as consequências de apenas uma das várias invasões ao Afeganistão. Neste caso, a invasão soviética. No entanto, faz-se necessário apresentar uma breve contextualização geográfica e histórica do país, para, então, ser possível analisar as consequências da invasão proporcionada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

CONTEXTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

Também conhecido como “o cemitério de impérios”, o Afeganistão está localizado entre o leste-asiático (na fronteira com a China), o Sul da Ásia (na fronteira com o Paquistão), a Ásia Central (fazendo fronteira com o Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão) e o Oriente Médio (na fronteira com o Irã) (WAHAB; YOUNGERMAN, 2010, p. 1).

“Fácil de entrar, difícil de sair” é uma frase atribuída a Alexandre, O Grande, e dita no contexto da invasão do Império da Macedônia sobre a região que hoje é o Afeganistão, e que ilustra bem as invasões àquela região, já que a geografia do país – com suas extensas cadeias montanhosas[1] – e seu longo histórico de invasões, fazem com que dominar aquela localidade seja algo muito penoso de ser conquistado. Portanto, assim como a invasão comandada por Alexandre da Macedônia, a invasão soviética não seria nada fácil e muito menos vitoriosa.

A população afegã é composta por inúmeros grupos étnicos. Estimativas da CIA realizadas em 2009 e apresentadas no livro “A Brief History of Afghanistan”, estimam que cerca de 42% da população é do grupo étnico dos pashtuns, 27% são tadjiques, 9% são hazaras, 9% são uzbeques, 4% são aimaques, 3% são turcomanos, 2% são baluchis e os 4% restantes fazem parte de outros grupos étnicos. Dentre esses grupos étnicos, os pashtuns são os que têm maior voz política no país (WAHAB; YOUNGERMAN, 2010, p. 14-18).

Além disso, como afirmam Traumann e Kaminski (2016, p. 4):

“[…] A colcha de retalhos tribal afegã – assim como as africanas e asiáticas – foi um produto das delimitações territoriais por potências coloniais que aglutinou povos com culturas, línguas, costumes e crenças diferentes sob um mesmo território, dificilmente sendo compreendido como Estado-nação.”

Essa diversidade étnica é justamente o motivo que impede a dominação do país, sobretudo, por “forças externas”. Wahab e Youngerman (2010, p. 14) argumentam que mesmo em momentos de guerra e invasões estrangeiras “os afegãos sempre colocam suas diferenças de lado e se unem contra o inimigo comum”, o que aconteceu tanto com a invasão britânica no século XIX e início do século XX quanto com os soviéticos nos anos 80.

RELAÇÕES SOVIÉTICAS-AFEGÃS

Desde que o Afeganistão tornou-se independente do Reino Unido após a Terceira Guerra Anglo-Afegã em 1919, o Império Russo – primeiro Estado a reconhecer a independência daquele país – viu uma grande oportunidade de colaboração com o povo afegão. Com a assinatura do Tratado de Amizade em maio de 1921, ficou evidente o interesse do país na região. Nesse sentido, a União Soviética também passou a investir no Estado, desde ajudas com a infraestrutura até treinamento militar (TRAUMANN; KAMINSKI, 2016, p. 5).

Em 1953 e 1954, o então primeiro-ministro afegão, Mohammed Daoud Khan tentou buscar apoio militar dos americanos para as questões referentes às fronteiras com o Paquistão. No entanto, os Estados Unidos decidiram negar o pedido, que anos mais tarde foi aceito pelo primeiro-ministro da União Soviética, Nikita Khrushchov (RIEGER; TEIXEIRA, 2013, p. 32).

Com a não solução das questões com o Paquistão e uma crescente deterioração das relações afegã-paquistanesas, em 1961, o premier Daoud pede novamente ajuda americana e mais uma vez recebe uma resposta negativa. Dada a ausência de resoluções para as questões fronteiriças, o premiê Daoud Khan informa sua renúncia em 1963.

O GOLPE DE ESTADO (1973)

A primeira das muitas reviravoltas que aconteceram no Afeganistão, afirmam Wahab e Youngerman (2010, p. 133-140), começou em 17 de julho de 1973, quando as Forças Armadas sob o comando do tenente-general Mohammed Daoud Khan realizam um Golpe de Estado que – quase sem derramar nenhuma gota de sangue – aboliu o seu primo, o monarca Mohammad Zhahir Xá.

O Golpe de Estado de 1973 tornou-se realidade graças ao apoio que Daoud Khan – um militar com treinamento soviético – recebeu da ala esquerdista das Forças Armadas e da facção Parchamis[2] do Partido Democrático do Povo do Afeganistão (PDPA).

REVOLUÇÃO DE SAUR (1978)

Entre 1973 e 1977, inúmeras crises políticas e econômicas surgiram no país e, por ter um governo de caráter modernista, cada vez mais a lealdade de Daoud era testada pelos soviéticos, que em uma aliança com o PDPA tramaram o golpe de Estado e o assassinato do líder Daoud Khan e sua família em 27 de abril de 1978 (RIEGER; TEIXEIRA, 2013). Após o golpe, o país é renomeado como República Democrática do Afeganistão (RDA) e a dinastia dos Durrani de mais de duzentos e trinta anos chega ao fim (BBC NEWS, 2009).

Com a Revolução, os insurgentes entregaram o cargo de primeiro-ministro nas mãos do líder militar e integrante da facção dos Khalqis, Hafizulla Amin, enquanto Nur Mohammed Taraki foi alocado como líder intelectual dos Khalqis e presidente do novo país e Babrak Karmal como integrante dos Parchamis e vice-primeiro-ministro.

Com a revolução, o país se viu em um dilema, já que a liderança só poderia ficar com os Khalqis ou com os Parchamis, e, como o primeiro grupo era mais radical e tinha maioria pashtun, e o segundo grupo era mais moderado e composto por uma maioria tadjique, surgiu um conflito entre as facções e as tribos (TRAUMANN; KAMINSKI, 2016).

Como apontam Cunha, Oliveira e Morais (2020, p. 86675):

“Embora parecesse haver uma cooperação e homogeneidade entre as facções num primeiro momento, com o decorrer dos meses, este governo representou mais as rivalidades internas que o interesse do país como um todo e congestionou a política estatal […].”

A INVASÃO SOVIÉTICA (1979)

Com a ajuda de agentes da KGB infiltrados no alto escalão do novo governo afegão, a União Soviética já tinha uma boa noção de quando deveria intervir – novamente – nas questões internas do país. No entanto, em 14 de setembro de 1979, após um tiroteio no gabinete do presidente, Amin “prende” Takari e, dois dias depois, assume o cargo presidencial e a liderança do partido, anunciando a renúncia de Takari – que provavelmente foi assassinado no tiroteio, mas só teve sua morte confirmada, por uma “doença muito grave” em 9 de outubro (WAHAB; YOUNGERMAN, 2010).

Após essa grave crise institucional, várias movimentações militares na fronteira da URSS deixaram evidente quais seriam as ações dos soviéticos. Até que, em 25 de dezembro de 1979, o Exército Vermelho invade o Afeganistão. Quatro dias após a invasão, o presidente Hafizulla Amin é executado pelos soviéticos e Babrak Karmal assume o poder com total apoio do bloco socialista (RIEGER; TEIXEIRA, 2013; BBC NEWS, 2009).

No entanto, como afirmam Cunha, Oliveira e Morais (2020), essa invasão foi clara e indiscutivelmente uma violação do Direito Internacional, já que o domínio da política afegã passou a ser direta e indiretamente pertencente aos soviéticos e o líder político do país – que era independente desde 1919 – foi sumariamente executado (RIEGER; TEIXEIRA, 2013).

CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA

Já nos primeiros momentos da invasão soviética sobre o país, o povo afegão virou-se contra a URSS e tal revolta fez com que guerrilhas fossem formadas por todo o país. Essa resistência dos mujahedin[3] dificultou a permanência da União Soviética no país, já que os guerreiros santos não desistiram e, além do empenho deles, ainda podiam contar com o apoio dos Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Irã e Paquistão.

Refugiados afegãos no Paquistão protestando com um cartaz escrito “Nós advertimos a Rússia a deixar o Afeganistão”. Foto por Pascal Manoukian, via All That’s Interesting.

Encontro entre o presidente americano Ronald Reagan e mujahedin na Casa Branca. Fonte: Wikimedia Commons.

Com a mudança da doutrina militarista de Brezhnev e a chegada de Gorbachov ao poder com suas reformas, o conflito chegou ao fim em 1988, com a retirada das tropas acontecendo somente em 1989.

Durante os nove anos de conflito, mais de um milhão de cidadãos afegãos foram mortos, bem como mais de 90 mil mujahedin e os pouco mais de 18 mil soldados afegãos. Do lado soviético, 14,5 mil militares morreram (THE ATLANTIC, 2014).

Depois da destruição humanitária, econômica e política causada pelos soviéticos, como afirmam Traumann e Kaminski (2016, p. 9), “a geração que agora lutava entre si tinha sido a principal vítima das atrocidades e crimes cometidos pelos exércitos frustrados, principalmente o Vermelho”.

Com o “vácuo de poder” deixado pela destruição soviética, os mujahedin mais radicais e apoiados diretamente pelos Estados Unidos passaram a governar o país: os Talebans.

NOTAS

[1] Mais da metade dos 647,500 km2 do território do país é composto por montanhas que fazem parte do sistema de montanhas que formam as montanhas do Himalaia (WAHAB; YOUNGERMAN, 2010, p. 2).

[2] A facção dos Parchamis (os mais moderados) do Partido Democrático do Povo do Afeganistão (PDPA), era um dos grupos políticos que integravam o PDPA juntamente com os Khalqis (os mais radicais).

[3] Em pachto, língua oficial do Afeganistão, mujahedin são os guerrilheiros que lutaram contra a invasão soviética. Outra tradução para a palavra é guerreiro santo.

REFERÊNCIAS

BBC NEWS. Timeline: Soviet war in Afghanistan. Londres: 2009. Disponível em: <news.bbc.co.uk/2/hi/7883532.stm>. Acesso em: 12 jul. 2021.

CUNHA, Ana Paula Gonçalves; OLIVEIRA, Emilly de Freitas; MORAIS, Raquel Gonçalves Vieira Machado de Melo. A invasão russa no Afeganistão (1979-1989): Os impactos do conflito na história afegã. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n. 11, nov. 2020, p. 86671-86688. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/19649/15744>. Acesso em: 10 jul. 2021.

RIEGER, Fernando; TEIXEIRA, Yves. A invasão soviética ao Afeganistão e suas consequências para a Guerra Fria. Revista Perspectiva, a. 6, n. 10, fev./mar. 2013, p. 27-41. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva/issue/viewIssue/2608/157>. Acesso em: 11 jul. 2021.

THE ATLANTIC. The Soviet War in Afghanistan, 1979 – 1989. Washington D.C.: 2014. Disponível em: <https://www.theatlantic.com/photo/2014/08/the-soviet-war-in-afghanistan-1979-1989/100786/>. Acesso em: 12 jul. 2021.

TRAUMANN, Andrew Patrick; KAMINSKI, Marina Portela. O Waterloo da Guerra Fria: antecedentes da invasão soviética ao Afeganistão. Revista de Análise Internacional, Curitiba, v. 1, n. 1, ago./dez., 2016, p. 3-12. Disponível em: <http://www.humanas.ufpr.br/portal/nepri/files/2016/12/1-Andrew.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

WAHAB, Shaista; YOUNGERMAN, Barry. A Brief History of Afghanistan. 2 ed. Nova Iorque: Facts on File, 2010.