A SOBERANIA DO ESTADO ENFRAQUECIDA NO SÉCULO 21?

O conceito de soberania do Estado1 foi consagrado em 1648, na Paz de Vestfália, evento que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos na Europa (1618-1648), e tem constituído a base das relações entre os países desde então. Sete décadas antes, Jean Bodin publicava “Os seis livros da república”, que, mesmo não sendo a primeira obra a mencionar o conceito de soberania, foi a primeira a desenvolvê-lo, segundo o jurista Dalmo Dallari (2005, p. 76).

Com o passar do tempo, o conceito foi sendo reinterpretado à luz dos diferentes contextos em que era aplicado, seguindo, em maior ou menor escala, a evolução dos principais valores que regiam a sociedade internacional2 em cada momento histórico. Em particular, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção do Mar de 1982 trouxeram modificações importantes para a interpretação dada à soberania, que serão analisadas adiante, logo após discorrermos sobre a definição do conceito dada por Bodin.

O surgimento e a definição do conceito de “soberania”

Na Idade Média (séculos V ao XV d.C.), o mundo político europeu se caracterizava pela descentralização política, em que vários centros de poder viviam frequentemente em guerras, graças, em grande medida, à ausência de unidade política entre eles. O século XVI ilustra muito bem o declínio desse sistema político, sendo marcado por uma demanda crescente pela centralização do poder em diversos países da Europa. É neste cenário de guerras e de transição que surge a definição de “soberania” em “Os seis livros da república”3, fruto do contexto da época.

Retrato de Jean Bodin, autor de “Os seis livros da república”. Pintura de François Stuerhelt, anterior a 1620. Disponibilizado pelo Instituto de Humanidades

Segundo Bodin (1993 p. 74), “a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma República” (tradução nossa)4. Uma definição curta, aparentemente simples, mas que definiu as relações internacionais durante, pelo menos, os três séculos seguintes à sua publicação. Os termos mais importantes nessa definição são os adjetivos “absoluto” e “perpétuo”, por diferenciarem o poder soberano de outros tipos de poder.

A soberania é absoluta porque não tem concorrentes. O poder, para ser soberano, não pode ser compartilhado. Se duas ou mais pessoas (ou instituições) detêm a mesma porção de poder, então nenhuma é soberana, porque o soberano é aquele “que não pode ser comandado por ninguém, e que pode comandar a todos. Se, pois, há dois príncipes iguais em poder, um não tem o poder de comandar o outro” (Ibid, p. 121, tradução nossa)5. O mesmo é válido quando a soberania recai não sobre dois príncipes, mas duas ou mais instituições.

Outra qualidade da soberania é a perpetuidade. A soberania é perpétua porque não tem prazo de validade. Quando se renovam os indivíduos no poder, o que se renova não é a soberania, mas apenas os depositários do poder. Um Senado não deixa de ser Senado mesmo que seu presidente ou seus membros mudem a cada ano. Assim, o poder soberano:

é perpétuo, porque pode acontecer que uma ou mais pessoas recebam poder absoluto por certo tempo, que uma vez expirado, elas não passarão de súditos; e enquanto estiverem no poder, não podem ser chamadas príncipes soberanos, pois são apenas depositárias e guardiãs deste poder, até que seja do agrado do povo ou do príncipe revogá-lo (Ibid, p. 74, tradução nossa)6.

O historiador Perry Anderson (1974, p. 50) considera que Bodin, ao limitar direitos econômicos e fiscais dos soberanos em relação a seus súditos, teria sustentado as ideias feudais mais conservadoras. Essa atitude poderia refletir, também, o gradativo fortalecimento, ainda que incipiente, da classe burguesa europeia, maior defensora da propriedade privada.

Anderson parece estar certo, já que as poucas limitações do poder soberano na visão de Bodin se referem justamente à cobrança excessiva de impostos e à propriedade privada. Quanto à primeira, ao comparar um rei e um tirano, ele afirma que “um [o rei] se esforça para enriquecer seus súditos […] o outro [o tirano] só constrói sua casa com a ruína deles” (BODIN, 1993, p. 128, tradução nossa)7. Quanto à segunda, Bodin defende que “a primeira restrição de todos aqueles que têm o poder de comandar é a aquisição forçada, tanto de pessoas quanto de bens” (Ibid, p. 174, tradução nossa)8.

1648-1948: De Vestfália à Declaração Universal dos Direitos Humanos

Se, por um lado, os Acordos de Vestfália impuseram um limite geográfico à soberania estatal, por outro, consolidaram-na internamente9. A partir de então, Estados não mais poderiam intervir em outros por questões religiosas, precisamente o que tinha causado a Guerra dos Trinta Anos. Já dentro de seus territórios, a soberania de cada Estado era reconhecida pelos outros como absoluta, cristalizando, assim, o princípio da não-intervenção em assuntos internos de outros Estados.

Esse caráter praticamente absoluto do poder estatal no âmbito interno seguiria quase inquestionado até meados do século XIX, com a publicação, por Henry Dunant (1862), de Un souvenir de Solferino10, relatando o sofrimento humano da batalha de Solferino. O livro deu o pontapé inicial, ainda que muito incipiente, na aversão generalizada à violência extrema, desenfreada, durante conflitos armados. Uma aversão que ganharia força, e que se consolidaria após a Segunda Guerra Mundial, graças aos horrores do conflito, em geral, e do nazismo em particular, mas principalmente, graças ao avanço tecnológico militar, que parecia aumentar o sofrimento humano na mesma proporção em que ele mesmo avançava.

Nas palavras do jurista Paulo Henrique Portela (2013, p. 828), “afirmava-se uma nova orientação: a de que a soberania perderia seu caráter absoluto quando ocorressem atos que violassem a dignidade da pessoa” (destaque nosso). Essa “nova orientação” seria positivada11 na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, documento que se inicia, já no primeiro parágrafo de seu preâmbulo, postulando que a “dignidade inerente a todos os membros da família humana […] é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”12.

A principal alteração trazida pelo documento foi a inserção do indivíduo no rol de atores relevantes das relações internacionais. Os Estados, que até então eram os únicos agentes reconhecidos, passam, a partir de agora, a ter obrigações a cumprir em relação aos indivíduos, reconhecidas pela sociedade internacional. Já não podem, como antes, valer-se do direito à soberania estatal para perseguir, torturar ou matar indivíduos impunemente. Surgia, desse modo, a primeira relativização importante do conceito de soberania.

A Convenção do Mar13: nova relativização da soberania estatal

O caráter intrinsecamente internacional do mar despertou o interesse de doutrinadores14 desde muito cedo. Já em 1539, Francisco de Vitoria (2010, p. 279), ao discutir a importância do mar para a comunicação entre os povos, afirmava que tanto o mar como os rios e os portos são propriedade comum, de todos, e que os navios, fossem eles originários de qualquer país, têm o direito de ir a qualquer lugar. Menos de setenta anos depois, Hugo Grotius (2000, p. 29-30) defendia de forma contundente que nem as nações nem os indivíduos estão autorizados a estabelecer propriedade privada sobre o mar.

Dentre as ideias defendidas por ambos e por outros doutrinadores que se dedicaram a questões relativas ao mar15, as que provavelmente chegaram com mais força ao século XXI, foram a do direito de navegação, e a noção de que nenhum país deve reivindicar posse, jurisdição ou soberania sobre o mar. As duas estão presentes na Convenção do Mar (CNUDM) e influíram para que o conceito de soberania fosse relativizado mais uma vez.

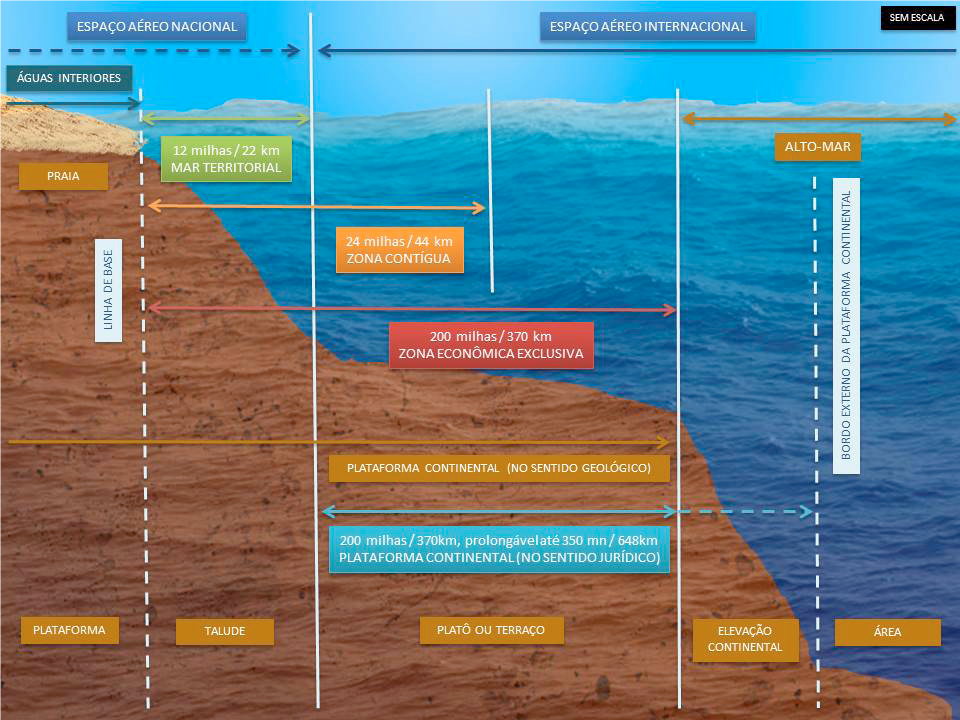

A Convenção divide o território marítimo de Estados costeiros em Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva, e Plataforma Continental. O Alto-Mar e a Área são as porções do mar que não podem ser reivindicadas por ninguém.

Zonas em que se divide o mar, de acordo com a CNUDM

Fonte: MENEZES (2015), p. 90

Mesmo no Mar Territorial, definido como a zona do mar na qual se estende a “soberania do Estado costeiro” (CNUDM, art. 2, grifo nosso), os Estados costeiros se comprometem a permitir a passagem inocente16 de navios provenientes de qualquer outro Estado (art. 17). Desse modo, ainda que seja apenas para passagem inocente, e ainda que o Estado costeiro tenha o direito de regulamentar como ocorrerá essa passagem (art. 21), navios de qualquer país têm o direito de penetrar no território de Estados costeiros, sem mencionar as imunidades dos navios de guerra de outros países (artigos 29 a 32).

Foge ao escopo deste estudo analisar detalhadamente a Zona Contígua, bastando dizer que, nela, os direitos dos Estados costeiros são sensivelmente reduzidos, em comparação ao Mar Territorial.

O ponto que nos interessa aqui é a terminologia usada pela Convenção do Mar para definir os direitos do Estado costeiro sobre a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental. Diferente do que ocorre no Mar Territorial, onde o Estado costeiro exerce sua “soberania”, em ambas o Estado costeiro exerce “direitos de soberania” para “exploração e aproveitamento dos recursos naturais” (artigos 56 e 77). Assim, além de a própria noção de soberania ser alterada para “direitos de soberania”, esses direitos não são absolutos, mas específicos para a exploração e o aproveitamento de seus recursos.

Por fim, no Alto-Mar e na Área, prevalece a ausência de soberania de qualquer Estado. No primeiro, “aberto a todos os Estados”, prevalecem as liberdades de navegação, de sobrevoo, de colocação de cabos submarinos, de construção de ilhas artificiais, entre outras (art. 87). Na segunda, declarada “patrimônio comum da humanidade”17 (art. 136), a CNUDM é clara ao estabelecer que “nenhum estado pode reivindicar ou exercer soberania ou direitos de soberania sobre qualquer parte da Área ou seus recursos” (art. 137).

Considerações finais

Por mais de três séculos, a noção de soberania quase absoluta de Jean Bodin predominou nas relações internacionais. A partir dos Acordos de Vestfália, ela contribuiu para a manutenção da paz entre as principais nações da Era Moderna, ao propagar o princípio da não-intervenção em assuntos internos de outros Estados.

Foi necessário um avanço considerável na tecnologia militar para que o oposto ocorresse. Se, em Vestfália, a consolidação da soberania limitou a guerra, no mundo pós nazismo seria a limitação da soberania a garantidora de uma paz mundial aceitável, ainda que não absoluta.

Nesta primeira metade do século XXI, a soberania continua sendo um dos principais pilares das relações internacionais. Mas já não é o único. A importância da dignidade humana e o internacionalismo intrínseco do mar refletem uma demanda clara da humanidade pela aplicação de outros valores na sociedade internacional, além da soberania estatal.

No século XIX, Henry Dunant (1862, p. 115) concluía sua obra sobre a Batalha de Solferino prevendo que “os novos e terríveis meios de destruição” tornariam as batalhas do futuro “muito mais mortíferas” (traduções nossas)18. Se estivesse vivo hoje, poderia concluir seu livro exatamente da mesma forma. Em face dessa aparente ausência de mudança para melhor, a questão que fica é como aplicar esses novos valores, para contrabalançar o avanço das armas e fazer com que a previsão de Dunant jamais se concretize.

[1] Veja a definição e discussão sobre o conceito na próxima sessão.

[2] Segundo Hedley Bull (2002), uma sociedade internacional existe “quando um grupo de Estados, conscientes de certos interesses e valores comuns, formam uma sociedade no sentido de se conceberem como ligados por um conjunto de regras em suas relações um com o outro, e compartilham o funcionamento de instituições comuns” (pg. 13, tradução nossa. No original: “A society of states (or international society) exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions”).

[3] O termo “república”, como era entendido por Bodin, aproxima-se mais do que hoje entendemos como “Estado”, e não uma forma específica de governo.

[4] “La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République”.

[5] “[…] le souverain est celui qui ne peut être commandé de personne, et qui peut commander à tous. Si donc il y a deux Princes égaux en puissance, l’un n’a pas le pouvoir de commander à l’autre”.

[6] “[…] cette puissance est perpétuelle, parce qu’il se peut faire qu’on donne puissance absolue à un ou plusieurs à certain temps, lequel expiré, ils ne sont plus rien que sujets ; et tant qu’ils sont en puissance, ils ne se peuvent appeler Princes souverains, vu qu’ils ne sont que dépositaires, et gardes de cette puissance, jusqu’à ce qu’il plaise au peuple ou au Prince la révoquer”.

[7] “L’un s’efforce d’enrichir ses sujets […] l’autre ne bâtit sa maison, que de la ruine de ceux-ci”.

[8] “[…] la première contrainte de tous ceux qui ont puissance de commander, est la mainmise, tant sur les personnes, que sur les biens”.

[9] Thomas Hobbes (1996), em sua obra mais famosa, “O Leviatã”, publicada em 1651, apenas três anos após o fim da Guerra dos Trinta Anos, afirmava que, no Estado, a soberania é uma “alma artificial” (“artificial soul”. Introdução). Mais adiante, afirmaria com todas as letras: “A soberania é a alma do Estado” (“The sovereignty is the soul of the Commenwealth”. Cap. XXI).

[10] Publicado em português com o título “Lembrança de Solferino”.

[11] Positivada: transformada em norma escrita.

[12] Disponível em:<https://www.oas.org/dil/port/1948%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Universal%20dos%20Direitos%20Humanos.pdf >.

[13] A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) é o principal documento de Direito Internacional do Mar. Concluída em 1982, após nove anos de negociação, entrou em vigor em 1994. É considerada a “Constituição dos Oceanos” (TRINDADE, 2003, p. 33) por alguns pesquisadores, dada a extensão dos temas tratados em seus 320 artigos e 9 anexos.

[14] No Direito, doutrinadores são “jurisconsultos […] cultores do direito […] grandes juristas” que manifestam suas opiniões em “trabalhos jurídicos de valor, como tratados, teses, monografias, etc.”, e cuja opinião “serve de auxílio […] à aplicação da lei, na sua interpretação e na sustentação de uma teoria ou de uma causa” (BRANCATO, 2003, p. 24).

[15] Entre os principais, além de Grotius e Vitoria, encontram-se Cornelius van Bynkershoek, Emer de Vattel, Fernando Vazquez de Menchaca, Willianm Wellwood, John Selden, Pedro Calixto Ramirez, Serafim de Freitas e Juan de Solorzano Pereira. Para uma análise sobre o diálogo teórico desenvolvido entre eles, ver (PEREIRA e PEREIRA. In: BEIRÃO e PEREIRA, 2014).

[16] O artigo 18 da CNUDM define “passagem inocente” como aquela que tem o fim de “a) atravessar esse mar [o Mar Territorial] sem penetrar nas águas interiores nem fazer escala num ancoradouro ou instalação portuária situada fora das águas interiores; b) dirigir-se para as águas interiores ou delas sair ou fazer escala num desses ancoradouros ou instalações portuárias”, pontuando que essa passagem “deverá ser contínua e rápida”.

[17] Na versão em português da Convenção utilizada para consulta neste artigo, reza o texto do artigo 136 que “A Área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade”. No original em inglês, lê-se que “The Area and its resources are the common heritage of mankind” (destaque nosso), com o artigo definido antes da definição do termo. A diferença é importante porque, como explica Luiz Filipe Soares (2014), “o emprego do artigo definido é significativo, pois empresta substância concreta ao patrimônio comum da humanidade. Ao mesmo tempo, indica uma identificação entre o elemento espacial − a Área − e o instituto jurídico − o patrimônio comum da humanidade. Se não houvesse o artigo definido, a expressão ‘patrimônio comum da humanidade’ seria mero qualificativo aposto ao substantivo ‘Área’” (p. 288).

[18] Respectivamente, “[…] les nouveaux et terribles moyens de destruction”, e “[…] beaucoup plus meurtrières”.

Referências

ANDERSON, Perry. Lineages of the Absolutist State. NLB. Londres, 1974.

BODIN, Jean. Les six livres de la République. Librairie générale française. Paris, 1993.

BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 12. ed. Saraiva, 2003.

BULL, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. 4. ed. Palgrave Macmillan, 2012. ISBN: 978–0–230–39339–4.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25. ed. Saraiva. São Paulo, 2005. ISBN: 85-02-05106-7.

DUNANT, Jean Henry. Un souvenir de Solferino. Genebra, 1862.

GROTIUS, Hugo. The freedom of the seas. Batoche Books. Ontario, 2000. ISBN: 1-55273- 048-4.

MENEZES, Wagner. O Direito do Mar. FUNAG. Brasília, 2015. ISBN 978-85-7631-548- 3.

NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 1982. NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resolução 217 A III. 1948.

PEREIRA, Antônio C. A.; PEREIRA, João E. de A. A liberdade do alto-mar – Antecedente históricos dos artigos de 87 a 90 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. In: BEIRÃO, André P.; PEREIRA, Antônio C. A (org.). Reflexões sobre a Convenção do Direito do Mar. FUNAG. Brasília, 2014. p. 223-254.

PORTELA, Paulo H. G. Direito Internacional Público e Privado. 5. ed. Jus Podium. Salvador, 2013. ISBN 85-7761-766-1.

TRINDADE, Antônio A. C. A nova dimensão do Direito Internacional Público. Instituto Rio Branco. Brasília, 2003. ISBN 85-7631-012-0.

VITORIA, Francisco de. Political Writings. Cambridge University Press. Cambridge, 2010. ISBN-13 978-0-521-36442-3.

Um comentário em “A SOBERANIA DO ESTADO ENFRAQUECIDA NO SÉCULO 21?”